国の基本方針として、2025年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標として耐震化の促進が図られています。

2018年時点で、戸建住宅の19%(旧耐震の木造住宅のうち約560万戸)が耐震性不足と推計されています。

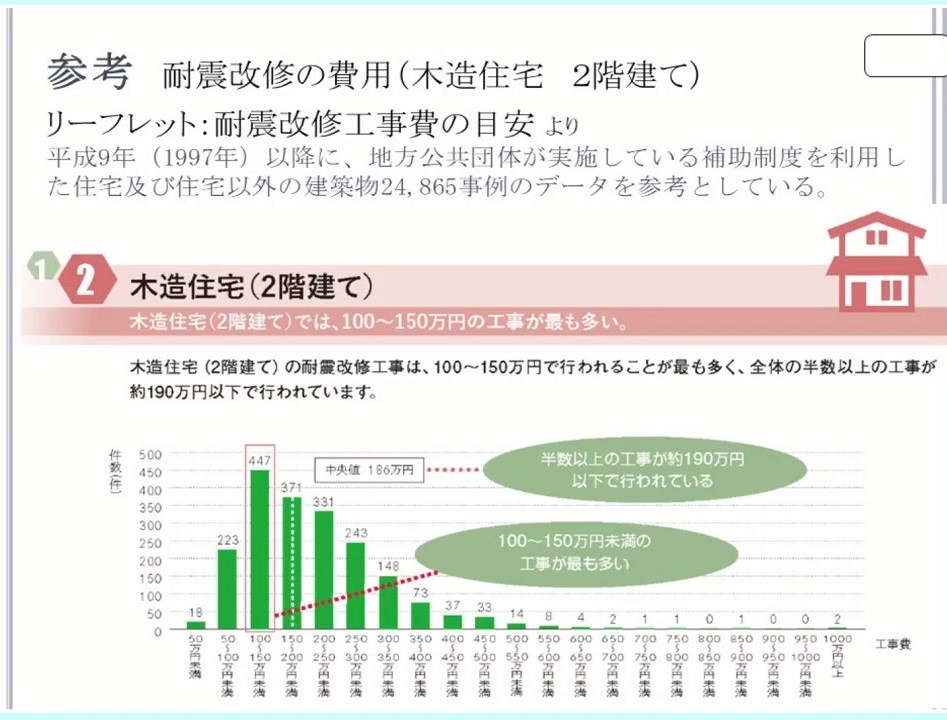

ちなみに、耐震改修の費用は100万~150万が多くなっています。

それでは、熊本地震がなぜ衝撃だったのかを見てみましょう。

なぜ熊本地震では木造住宅の被害が大きかったのか

2016年熊本地震は、極めて短期間で震度7が2回起きた過去に前例のない地震です。

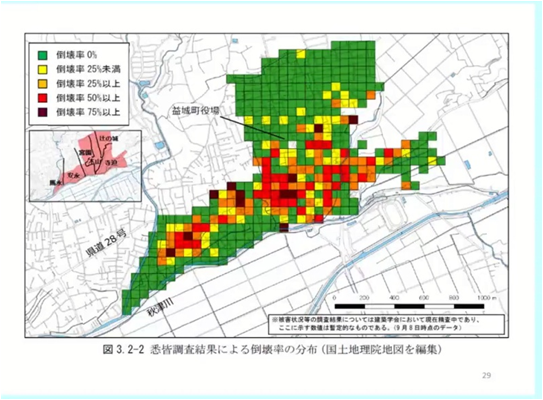

前震は2016年4月14日午後9時26分(M6.5)、本震は4月16日午前1時25分(M7.3)に起こり、特に益城町で甚大な被害が生じました。

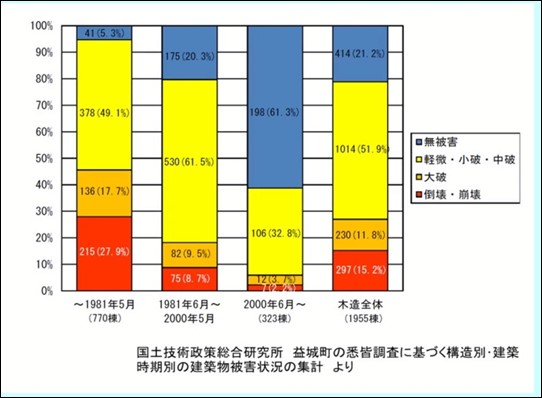

倒壊・崩壊及び大破は、旧耐震(1981年5月)の770棟の内、約45%となり、新耐震(1981年6月~2000年5月)の862棟では約10%、そして新耐震(2000年6月)の323棟では約6%となっています。

これら3つの年代別の被害を確認しましょう。

大破以上の被害(1981年以前の旧耐震)

益城役場周辺から南側の地域では、大半の建物が壊滅的な被害を受けました。

被害原因は以下のようになっています。

・壁量不足(瓦屋根の重さに比べて壁量が圧倒的に少ない)

・壁のつり合いが悪い配置

・不十分な接合(ばらばらになる破壊が多数)

・劣化

・地盤変状など

大破以上の被害(1981年以降の新耐震)

大きく傾斜した建物や大破した建物では、何らかの耐震設計上の不備や、配慮不足などが被害を大きくしています。その原因は以下になります。

・金物があっても2000年基準を満たしていない

・筋かいの向きが悪い

・開口部が大きくとられ、壁のバランスが悪い

・下屋に壁を配置するも、水平構面が弱く荷重を伝達できない

・想定以上の荷重(ソーラーパネル、重い外壁など)

・基準法上の壁量<許容応力度計算による壁量

・軟弱地盤、盛土による局所的な揺れの増幅

倒壊の原因(2000年基準)

熊本地震が衝撃的だったのは、2000年以降に建てられた住宅で7棟の倒壊が確認されたことです。

この2000年以降では、筋交いを金物固定(耐力壁接合の確実化)、地耐力に応じた基礎設計(基礎形状の採用)や偏りの少ない耐力壁配置(壁配置のバランス)が義務化されました。

しかし、このような規定をしたにも関わらず倒壊する建物がありました。倒壊した7棟の原因は以下になります。

・金物がない(3棟)

・地盤変状に起因すると考えられる上部構造の被害(1棟)

・重い外壁で、結果として設計値を満足していない(1棟)

・耐力壁周辺接合部の設計不良(1棟)

・局所的な大きな揺れ(1棟)

このように設計・施工不良が多くあり、震度7の2回は耐えれないのはあたり前という声も一時期はありましたが、近年の研究では、特に局所的な揺れの影響が大きく、基準法で想定されている地震の大きさの1.5~2倍の地震力があったとの見解もあります。

また、ほとんどの建物が本震のみでも倒れていた可能性も指摘されています。

これらを受けて新築木造住宅については、耐震等級3が標準となりつつありますが、中古木造住宅については、やはり専門家などによるチェックが必要だと思います。