2016年熊本地震では、273人死亡 住宅8667棟全壊しました。

2018年時点では、全国の戸建住宅の19%(旧耐震の木造住宅のうち約560万戸)が耐震性不足と推計されています。

大地震でどのくらい揺れるのか、もしくは倒壊するかどうかは、住宅の広さや形、屋根の重さで大きく変わりますが、およその耐震性能を確認できる方法が耐震診断です。

2000年以前の木造住宅は耐震診断して耐震性能を確認するべき理由

耐震診断から耐震補強までの流れ

耐震診断する前に、現地調査のため訪問して壁(耐震要素)がどのくらいあるのかを確認し、壁の厚さや材質なども重点的に確認します。

古い木造住宅の多くは、図面が残っていないこともあり、このように現場で丹念に調査をしていきます。

また、壁の材質、耐震補強の有無などを調べるため屋根裏に登り、雨漏りしていないか、木材の腐食なども確認します。さらに床下に潜り、基礎のひび割れ、シロアリの痕跡がないかも確認します。

一方で住宅外周部は目視などから、外壁のひび割れ、老朽化の兆候を確認します。古い住宅の多くは屋根が瓦屋根で重く、壁が少ない傾向があります。

これらの調査から、壁の面積、柱の数、老朽化の度合いから「震度6強の揺れで倒壊しない」か数値化して耐震性能を判断します。

住宅の耐震診断の相場は約5〜6万円程度。特に1981年5月以前に建てられた旧耐震住宅では自治体が補助金を出しているところもあります。

その後、倒壊の可否と耐震補強の提案がされ、耐震補強工事に進みます。

その補強方法は、元の壁を耐震用パネルで補強(下地の上に耐震壁を取り付け、天井部分まで取り付ける)する、柱と土台及び梁が抜けてしまう現象を抑えるための補強用の金具で止めることが一般的です。

古い住宅で耐震補強をしない場合はどうなるか

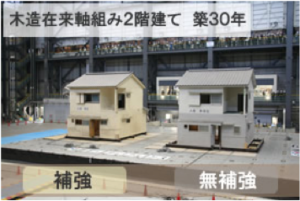

平成17年度文部科学省大都市大震災軽減化特別プロジェクト木造建物倒壊実験では、 1980年に建築された住宅2棟(同じ構造仕様)をEディフェンスに移築して、片方を補強し、兵庫県南部地震の強震記録を入力として揺らし、 両建物を比較するという実験が行われました。

|  |

実験内容、結果が以下のリンクで見られます。 https://www.bosai.go.jp/hyogo/research/movie/pdf/20051121.pdf | 倒壊した動画が以下のリンクで見られます。 防災科研|E−ディフェンス(加震実験映像) |

震度7で補強した家(評点1.57)は持ち堪えますが、補強していない家(評点0.57)はわずか10秒で倒れてしまいました。

ここでいう評点は1.0以上が「震度6強の揺れで倒壊しない」ことを表しています。

地震は、JR鷹取駅構内で記録された強震記録で震度7に相当する地震波が用いられ、補強した住宅の耐震性能が高いことが確認されています。

なぜ2000年以前の住宅も耐震診断した方が良いか

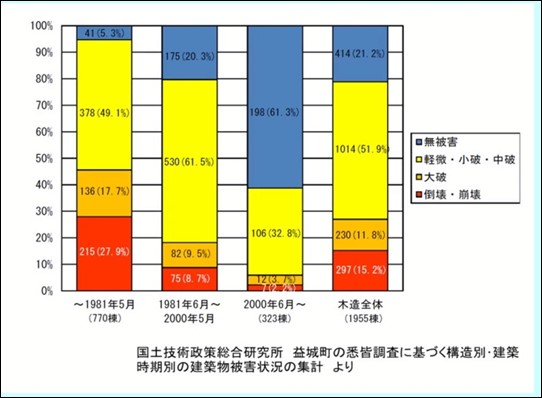

熊本地震では、1981年以降の新耐震住宅であっても、2000年以前に建てられた木造住宅には大きな被害が確認されています。

倒壊・崩壊及び大破は、旧耐震(1981年5月)の770棟の内、約45%となり、新耐震(1981年6月~2000年5月)の862棟では約10%、そして新耐震(2000年6月)の323棟では約6%となっています。

大きく傾斜した建物や大破した建物では、何らかの耐震設計上の不備や、配慮不足などが被害を大きくしています。その原因は以下になります。

- 金物があっても2000年基準を満たしていない

- 筋かいの向きが悪い

- 開口部が大きくとられ、壁のバランスが悪い

- 下屋に壁を配置するも、水平構面が弱く荷重を伝達できない

- 想定以上の荷重(ソーラーパネル、重い外壁など)

- 基準法上の壁量<許容応力度計算による壁量

- 軟弱地盤、盛土による局所的な揺れの増幅

また、2000年以降では、筋交いを金物固定(耐力壁接合の確実化)、地耐力に応じた基礎設計(基礎形状の採用)や偏りの少ない耐力壁配置(壁配置のバランス)が義務化されました。

義務化された2000年以降の住宅の被害原因は以下のブログをご覧ください。

特に2000年以前の木造住宅は、住宅のつくり手の知識不足などによる施工不良も多くみらます。1981年以降の新耐震だからと言って安心できない住宅業界の現状があります。なのでぜひ耐震診断を受けることをおすすめします。