スマートウェルネス住宅等推進調査委員会が、全国2094世帯を調査したところ、9割以上の住宅で居間や寝室、脱衣所の冬季における日最低室温が18度を下回っていました。

この住宅の寒さは健康に影響を及ぼすことが分かっています。だからこそ中古マンションを購入する時に、ぜひ断熱改修をお勧めします。

鉄筋コンクリートのマンションは、木造戸建てと比較して、断熱、気密、換気という改修ポイントの3つの中で、特に気密は比較的クリアがしやすいです。

換気については、熱交換換気システムの導入も考えられますが、今回は「断熱」に集中して、どうのようにして快適な住環境をつくれるかを考えます。

それでは「寒さが健康にどう影響するのか」と「断熱」に集中した工事方法について詳しく見てみましょう。

中古マンションのリノベーションは断熱改修もするべき!

寒さが健康にどう影響するのか

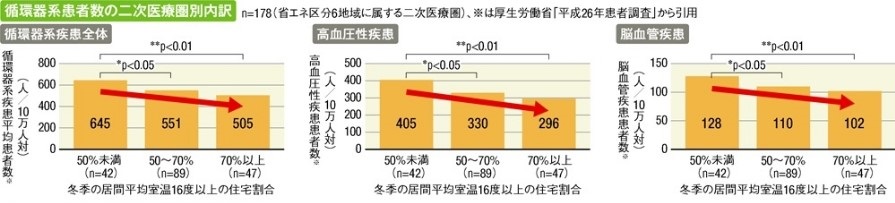

スマートウェルネス住宅等推進調査委員会が冬季室温と循環器系患者数の関係を調査したところ、冬季の居間平均室温が16度以上の住宅割合が多い地域は、高血圧や脳血管疾患などの患者数が減少していました。

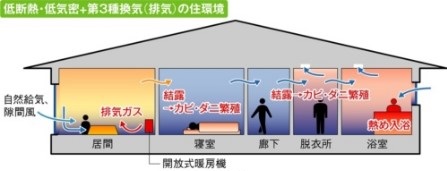

下の図は、簡略的に住宅の室温を表したものです。日本の一般的な住宅は、低断熱・低気密・第3種換気の住環境です。

日本人は、寝室で積極的に暖房をつけない人が多く、居間から湿った暖かい空気が入ると、それが結露やカビ、ダニの繁殖などにつながります。そして、冷え切った体で熱い風呂に浸かると、のぼせて転倒したり溺死したりする入浴事故(ヒートショックなど)を引き起こしやすくなります。

特に高齢者の死亡率の高いヒートショックは、脱衣所まで含めて部屋全体を温めた方が熱めの入浴が減り、危険入浴のリスクを下げられます。

このような健康への悪影響を避けるためには、断熱、気密、換気という改修ポイントの3つに配慮して、寒くない住宅にすることで健康的な生活の第一歩となります。

「断熱」に集中した工事方法

断熱改修にあたり、断熱、気密、換気という設計・施工時のポイントとなる3要素があります。例えば、断熱性能を高める他にも、外壁の給気口に熱交換換気を設置するなどして、冷たい外気がそのまま室内に入らない工夫があります。しかし、すべて満足させようとすると断熱改修費用が高くなってしまいます。

断熱改修は本来であれば、リノベーションプランづくりに以下を含めて考える必要があります。

(1)断熱性能の目標値とコストのバランスを的確に見極める

(2)目見当(勘)に頼らず、設計と温熱計算はセットで進める

(皮平均熱貫流率(UA値)や熱損失係数(Q値)の目標を見定め、費用対効果を見極めながら仕様を決める。

具体的には、プランから、UA値やQ値と照らし合わせて床・壁・天井の断熱材の種類や厚さ、窓の種類などを決めて、一次エネルギー消費量を算出します。マンションの場合は、部屋の壁が外気に接するのか隣の住戸があるのか、上下階の影響はどうかも考慮する必要があります。

しかし、リノベーションをする業者の多くはここまで考えることができないのが現状です。そこで、気密に関しては最低限の方法とし、また換気設備の特別な更新は行わないことで断熱改修費用を安くします。要は、新たなリノベーションプランに合わせて、「断熱」に集中して工事することをお勧めします。

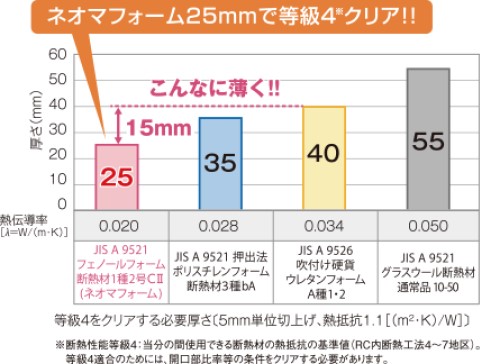

注意点としては、計算してみると想像以上に断熱材の厚さが必要になって、間取りに影響がでるため、割高になりますが、グラスウールなどの繊維系でなく、約6割程度の厚さで同等性能があるフェノールフォーム保温板などを使うことをお勧めします。

また、床・壁・天井に下地を組んだ上に断熱材をビス固定した時に、室内側を気密シート(兼防湿シート)で覆っていくことで安価に気密を保つことができます。

マンションの開口サッシは共用部扱いで個人での取り換えができません。コストとの見合いで選択肢として、以下があります。

(1)建具をアルミ製から高断熱の樹脂製(およびLow-Eペアガラス)に取り替える

(2)内窓を取り付ける(DIYするならポリカーボネートを入れた木製建具の内窓が簡単)

(3)断熱ブラインドを吊る

結露防止や性能面では、樹脂製の内窓を追加することをお勧めします。

2重窓の効果については以下のブログをご覧ください。