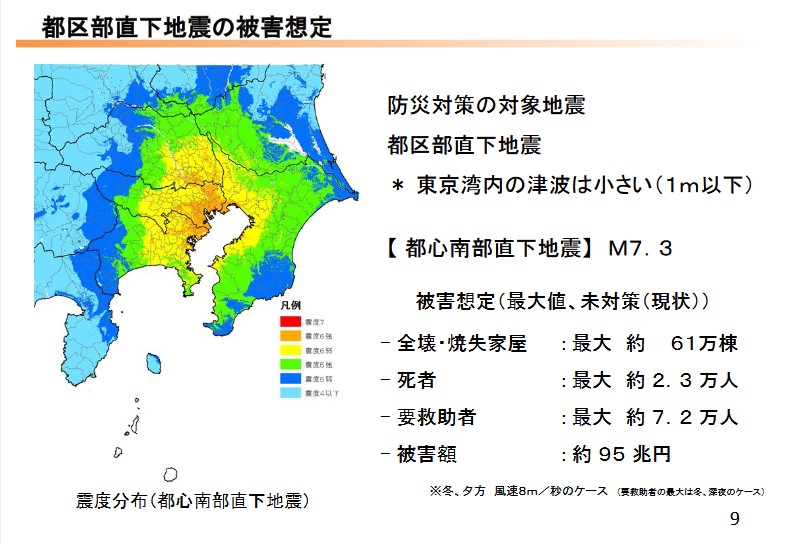

2014年内閣府「中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ 首都直下地震被害想定」によれば、首都直下地震の発生確率は、今後30年間に約70%の確率で発生するとされています。

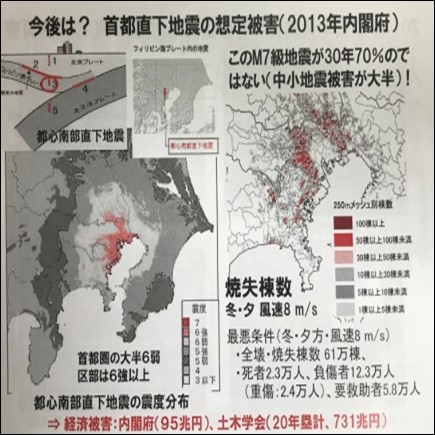

最悪のケースで、マグニュード7.3、死者2.3万人、経済被害は95兆円に達すると言われています。この地震は本当に起きるのか。想定の根拠は何か。対策を進めるうえでも知っておきましょう。

首都直下型地震は、今後30年間に約70%の確率で発生する根拠とは

都区部直下地震の被害想定は、全壊・焼失家屋が61万棟、死者約2.3万人としています。

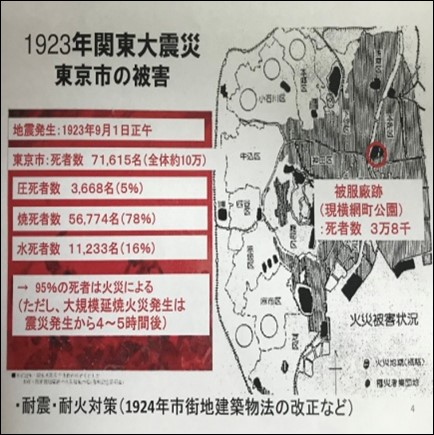

これは1923年の関東大震災の東京の被害に比べて小さくはなっており、家屋などの耐震化を進めてきた結果によるものです。

ただし、1995年阪神淡路大震災の死者の約8割が「建物倒壊による圧死」であることから、関東でも圧死による死者が多くなることが考えられます。

さらに、建物倒壊と火災が「震災の帯」の集中した阪神淡路大震災と同じく、約2万3,000人と想定される死者のうち、7割にあたる1万6,000人が火災によるものとなっています。

焼失する建物の数は、最悪の場合で約41万棟。特にリスクが高いのは山手線の外側から環状7号線の間に多い木造住宅が密集して広がる地域、いわゆる「木密地域」です。

この「木密地域」は、老朽化した建物や狭かったり行き止まりだったりする道路が多く、防災上の課題を抱えています。

しかしながら、この被害想定では、対策を徹底すれば被害を10分の1に減らせるという推計もしています。

そもそも建物が壊れず、燃えにくいものであれば火災のリスクは減ります。各地の自治体は、建物の耐震化や不燃化、木造住宅密集地域の解消といった取り組みを進めていますが、重要となるのが、大規模な火災になる前に火を消し止める「初期消火」です。

大規模な火災以外にも首都直下型地震では、2011年東日本大震災と同じく、液状化、天井崩落、帰宅困難者、大渋滞による複合災害が懸念されます。

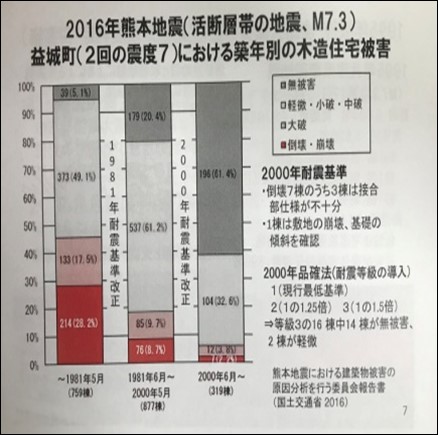

また、2016年熊本地震のように、2回の震度7で被害が拡大する可能性も否定はできません。

首都直下地震「今後30年で70%」の根拠

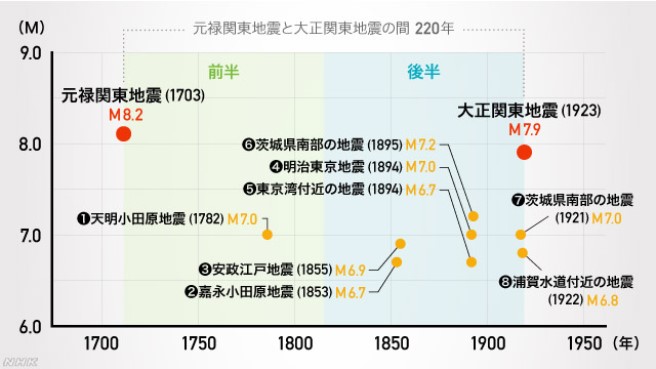

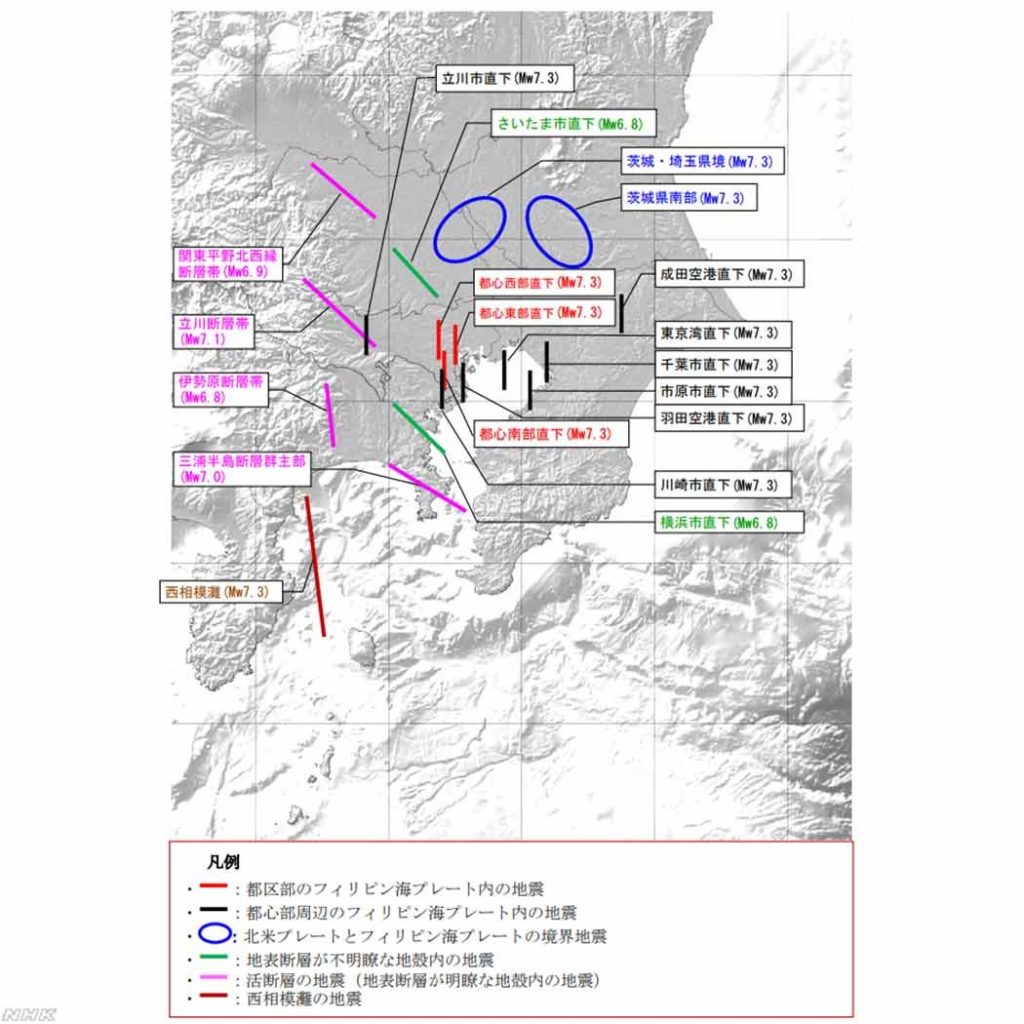

政府の地震調査委員会が示した「今後30年で70%」という数字。これは過去に発生した8つの大地震を根拠にしています。

地震調査委員会は「元禄関東地震」から「関東大震災」までの220年間を1つのサイクルとして、今後のマグニチュード7クラスの大地震の発生確率を予測しています。

その220年の間に8回発生しているため、単純に計算すると27.5年に1回。これをもとに地震学で用いられる将来予測の計算式に当てはめると「今後30年以内に70%」という発生確率が導き出されます。

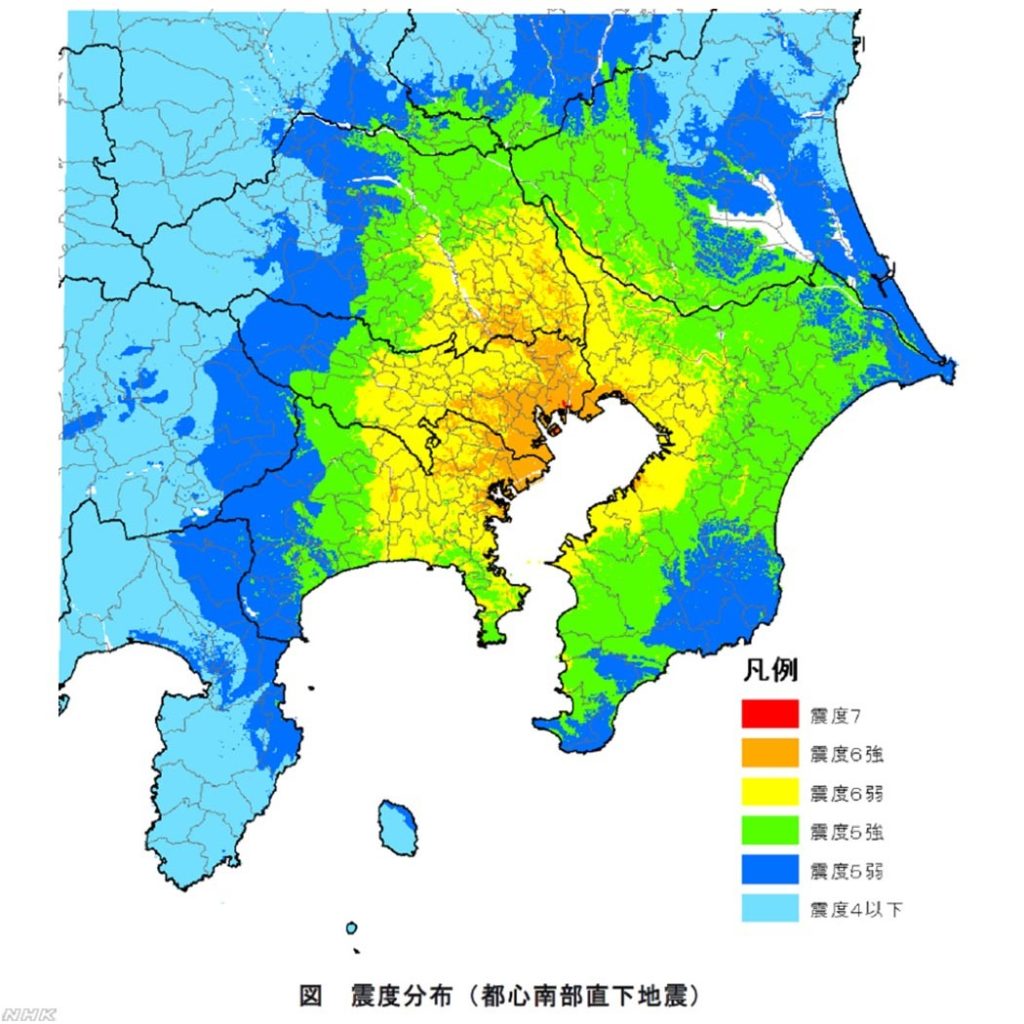

地震調査委員会では、以下のような震度分布を想定しています。東京の江戸川区と江東区では震度7、東京、千葉、埼玉、神奈川の4つの都県では、震度6強の激しい揺れが想定されています。

これは江戸時代から大正の関東大震災に至るまで、過去の地震の歴史記録などをもとに、異なる震源の複数の地震が想定され、このうち首都中枢機能への影響が最も大きいと考えられるケースによるものです。

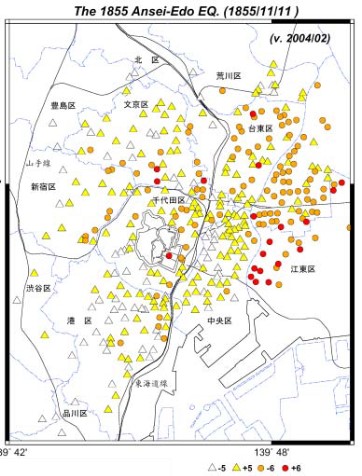

その中でも歴史資料上、最大被害の首都直下地震(最大の被害域は江戸市中)は、1855年安政江戸地震です。

この地震の震度は、青山、麻布、四谷、本郷、駒込辺りの台地は震度5、皇居外苑、神田小川町、小石川、下谷、浅草、本所、深川辺りは震度6弱か6強。

日比谷の入江の埋立地、本所、深川などの低地の埋立地では被害が顕著で、中でも丸の内は被害の大きな場所の一つでした。

一方、台地や砂洲の部分では被害が小さく、地盤の境目である東京駅よりも東側の被害は小さく、また、日本橋でも木造家屋の被害は中破ないしは大破でしたが、土蔵の外壁落下などの被害が多く見られました。永田町では大名屋敷の被害が報告されていますが、それらは丸の内周辺に比べれば軽微なものでした。

これらを考えれば震度6はどの地域でも起こりうる可能性がありますが、震度7は一部の地域だと考えれます。

以上より、「首都圏の大半は震度6弱、区部は震度6強以上」の可能性が高く、いずれにせよ「M7級の地震が30年で70%」の意味は、中小地震被害が大半になると考えられます。

マグニチュードと震度の違いについては以下をご覧ください。