台風が日本本土に上陸するのは多くが7月から9月です。台風の予想進路が発表されるものの、台風に備えるといっても、何をしないといけないか分からない方が多くいると思います。

今回は、2019年台風15号の被害状況や、台風銀座と呼ばれる沖縄県の取り組みなどから自分たちでできる防災対策を考えます。

台風に備えよう。台風15号の被害や台風銀座沖縄県の取り組みから考える。

2019年9月台風15号は千葉県を直撃し、大規模な停電や家屋被害を引き起こしました。県内では住宅約7万4千戸が損壊。特に被害の大きかった房総半島南部の沿岸部では、修理できずブルーシートで覆われたままの屋根が今も目立ちます。

千葉市では最大瞬間風速57.5メートルを観測しています。県内で最大約64万戸が停電して、おおむね解消するまでに2週間以上を要しました。

この台風の特徴は、海水温の高い日本近海では勢力を落とすことなく「非常に強い」に発達(8日21時)し、上陸時は最大風速40m/sの強い勢力になったことです。

台風15号は強風域がコンパクトで、接近するまでは強い風が吹きませんでした。日曜の午後はまだ風もなく天気も悪くなかったので、そのため多くの人は危機感がなかったと思います。

消防庁によると、2019年12月時点の被害は、死者1人、重傷者13人、軽傷者137人、住家被害は全壊342棟、半壊3,927棟、一部損壊70,397棟となっています。住家被害の8割以上を千葉県が占めています。

地震と台風とでは、一部損壊の影響は異なります。台風の場合には、屋根のダメージが大きいため、その後の雨で被害が拡大し、生活への影響が深刻になります。

この台風では、93.5万軒もの停電(停電の主な原因は、暴風雨・飛来物による配電設備の故障)が発生しました。

当初は9/11日中に全復旧するとの発表でしたが、最終的には、9/25日に全復旧しました(2018年台風21号では、関西電力は220万軒の停電を5日後には99%復旧しています)。

停電のための断水戸数は、約14万戸数にまで達しました。猛暑の中で停電し、エアコンや冷蔵庫が使えなければ、熱中症が増え、高齢者などは体調を崩します。

マンションのエレベータや、水のポンプアップができなければ事態は深刻になります。また長期間停電すれば通信途絶も発生します。

台風の通り道の沖縄県での取り組み

台風銀座と呼ばれる沖縄県では、台風の通り道になることが多いため、様々な取り組みがされています。

私自身が台風シーズンに沖縄に滞在することが多かったので、その時の経験をまとめてご紹介します。

家の周りの再点検をする

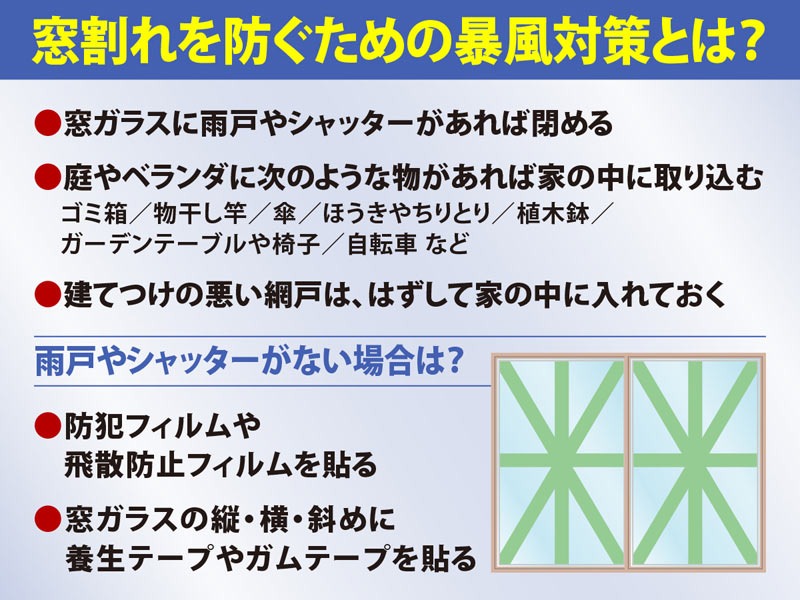

あたり前ですが、ベランダにあるものや家の周りにあるもので強風などによって飛ばされる可能性のあるものは、室内にしまうか、しまうことが出来ない場合は飛ばされないようにしっかり固定しましょう。

強風でものが飛ばされた場合に他の家や自分の家へ被害が生じないようにします。

窓にテープを貼る(できれば合わせガラスに)

飛来物によってガラスが割れた場合でも、窓にテープを貼って補強しておけば、万が一に窓ガラスが割れた場合でもケガする可能性が低くなります。またカーテンを閉めておくことも対策として非常に有効です。

特に都心ではマンションなどで、飛来物によって窓ガラスが割れてケガをする被害が多くなっています。

この飛来物対策のため「合わせガラス」を採用している住宅メーカーも多いです。

合わせガラスは、ガラスとガラスを特殊なフィルムなどで貼り合わせたガラスで、そのフィルムによって飛散防止効果(穴が開きにくい)があり、防犯ガラスとしても利用されています。

シャッター型よりルーバー型雨戸に

雨戸を閉めることも対策の1つですが、ガラスが割れることがあるので「窓割れ対策」はして下さい。

このようなシャッタータイプのものは、風が隙間から吹き込むと内から外に引っ張られて雨戸がレールから外れ、回転しながらガラスを割るケースが大変多いです。

特に大きなサッシは、外れる可能性が高いので注意が必要です。対策としては、雨戸の外側から横に角材を流すなのどの補強などが必要になります。

根本的な対策としては、雨戸にルーバータイプを使用することです。沖縄で使われている雨戸はほとんどがルーバータイプのものです。

ライフライン断絶に備える

停電時の断水に備えて飲料水を確保しましょう。浴槽に水を張るなどしてトイレなどの生活用水を確保します。

台風は、事前に来ることが予想できる災害ですが、台風が接近してからの対策で被害に遭われる方が多くいます。今から出来る準備はしっかり整え、危険から身を守りましょう。

次回は、台風15号の被害で多かった屋根問題について考えます。